stanza copy

Le quattro colonne dell'assistenza sono rappresentate dal Medico, dall'Insegnamento, dall'Infermiere e dall'Ascolto.

di Marco Mestrone (*)

PISA. Il percorso di studi del nostro Corso di Laurea prevede, tra le attività, un tirocinio formativo all’interno dei reparti, che viene suddiviso nei vari anni. Questo fa sì che gli studenti si trovino ad analizzare diverse situazioni reali spesso molto diverse tra loro, anche all’interno dello stesso reparto.

La caratteristica più importante che viene richiesta, secondo il mio punto di vista, durante questi periodi è l’osservazione.

Avendo così avuto modo di osservare vari pazienti credo di poter dire che le malattie portano gli stessi a vivere situazioni surreali dove nemmeno loro riescono, molte volte, ad identificarsi.

Dover affrontare una malattia riveste il paziente con diversi strati di stati d’animo.

Affrontare alcune situazioni stando vicini al malato, usando un occhio critico ed interessato, e cercando di capire le sue difficoltà mi ha portato a fare delle riflessioni.

In passato sono stato un caregiver, e questo mi ha aiutato a guardare le situazioni da punti di vista differenti.

Inizialmente ho dovuto affrontare la malattia a fianco della mia famiglia, con tutte le difficoltà del caso; successivamente ho avuto modo di affrontare situazioni analoghe da studente di infermieristica, a fianco di professionisti, con un bagaglio di conoscenze e competenze che ogni giorno va ampliandosi.

I familiari, pur non essendo malati, vivono anch’essi la malattia.

Questo è dovuto allo stile di vita, al lavoro ed agli impegni dei componenti del nucleo familiare.

Inoltre avere un familiare malato implica la capacità di saper convivere con la malattia e saper tamponare quelli che sono i bisogni del malato.

Spesso la gestione del malato richiede conoscenze che i familiari non hanno, e soprattutto di saper far fronte ad atteggiamenti che si diversificano da malato a malato, anche se alcuni medici sono riusciti a raggiungere un percorso comune (Ross, anno 1970).

Molto spesso questi familiari, oggi aiutati anche da internet, cercano notizie, consigli o chiarimenti su come muoversi, raggiungendo, però, solo mezze verità.

Tutto questo per la cultura di non voler disturbare le persone preposte ad aiutarli: si capisce quindi come questo metodo porti le persone vicine al malato a sbagliare, aumentandone i traumatismi.

Spesso viene usata la medicina “fatta in casa” e “tramandata” dai vicini, che può aumentare la sofferenza del paziente spingendolo sempre più verso una chiusura sociale.

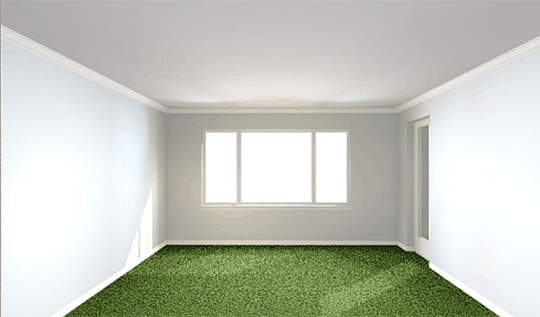

Il contatto con i vari tipi di malati e le sempre maggiori conoscenze mi hanno portato ad elaborare una teoria che ho chiamato “LA STANZA DEL MALATO”.

Questa teoria è nata guardando il malato dall’esterno, ossia osservandolo durante le varie fasi della giornata, nei suoi diversi aspetti relazionali e comportamentali.

Credo che la rappresentazione mentale di questa stanza possa aiutare gli operatori ad interagire non solo con il malato ma anche con tutte le altre persone che gli sono intorno.

Possiamo certamente affermare che una stanza reale è un ambiente statico, mentre posso premettere che “LA STANZA DEL MALATO” presenta un ambiente dinamico che, come vedremo, è modificato dai vari elementi.

Ogni persona, nel momento in cui gli venga diagnosticata la presenza di una malattia, crea intorno a sé una vera e propria stanza mentale nella quale vivrà fino all’exitus o alla risoluzione della malattia stessa.

La stanza diviene sempre più stretta ed oppressiva quanto più il paziente si sente isolato ed intrappolato dalla sua malattia.

Più un paziente si sente intrappolato meno sono le sue probabilità di vedere la via di uscita, che non si identifica solo nella guarigione ma che può essere rappresentata anche da una visione più ampia di serenità, amore, rispetto ed emozioni vissute anche durante questo periodo.

Per descrive “LA TEORIA DELLA STANZA” dobbiamo, per prima cosa, immaginarci una vera e propria stanza, vista dall’alto, come quella che sto per descrivere.

Alcuni elementi che vengono descritti spesso sono impercettibili ai nostri occhi ma sono fondamentali per l’esistenza della stanza.

Immaginiamo di vedere la stanza dall’alto con le sue 4 pareti che rappresentano i limiti imposti dalla malattia.

Ai 4 angoli vi sono colonne che possono essere spostate, in modo da ingrandire o rimpicciolire la stanza.

Le travi mettono in comunicazione i vari elementi partendo dalle colonne, in ogni direzione.

Infine abbiamo almeno una finestra ed una porta.

Iniziamo a dare vita alla stanza, vedendo come si compone, al di là della struttura immaginaria. Al centro troviamo il MALATO, o PAZIENTE, cioè colui che deve vivere la malattia. Il paziente, oltre a crearsi questa stanza, può spostarsi all’interno di questa come vuole, anche se non ne può mai uscire in quanto la malattia persiste.

Le 4 colonne sono identificate con persone e comportamenti umani che sono sempre presenti, o meglio, sono fondamentali (dal mio punto di vista) per affrontare la malattia. In verità le colonne non sono sempre visibili, anche se è certo che ci sono.

L’analogia con le colonne di una vera stanza, che spesso non si vedono, si trova quando, pur dovendo essere evidenti, sono nascoste da atteggiamenti, idee o persone culturalmente cieche; oppure, al contrario, non vengono riconosciute dal paziente per l’umanità con cui viene trattato.

Il posizionamento delle colonne non ha un ordine ben preciso, e di conseguenza nemmeno quello della porta e delle finestre.

Tutto questo, come spiegherò in seguito, grazie alle travi.

La prima colonna è il MEDICO, colui che diagnostica la malattia e che la dovrebbe seguire nelle sue fasi cliniche.

Il medico è una colonna importante in quanto da lui un paziente si aspetta una risposta importante.

Deve essere sempre presente in una malattia, ma non può, o non dovrebbe, obbligare un paziente a fare ciò che lui vuole.

Il medico, spesso, è visto come la figura a cui affidare la propria vita: si capisce quindi quanto risulti fondamentale per un paziente.

La seconda colonna della stanza del malato è l’INSEGNAMENTO che molto spesso viene tralasciato: insegnare al paziente alcuni aspetti fondamentali della malattia in molti casi può provocare agitazione all’inizio, ma spesso aiuta ad affrontare meglio la stessa.

Grazie all’insegnamento le conoscenze del paziente aumentano in modo da migliorare, si spera, i suoi comportamenti verso la malattia, ma anche le sue interazioni con il mondo, per quanto possibile.

Il dare delle false speranze, che non vengono riscontrate con il passare del tempo, credo che aumenti la depressione timica, la disaffezione alle terapie e l’isolamento sociale.

La terza colonna è rappresentata da un’altra figura che sempre più spesso è presente nel percorso assistenziale: l’INFERMIERE.

Come figura indipendente, l’’infermiere segue il paziente dal punto di vista olistico, dovendo cercare con lui un maggior contatto.

Se pensiamo ad una corsia spesso l’infermiere è l’unica persona con cui il paziente può avere un dialogo durante la giornata, quando non ci sono i familiari, ed è, inoltre, la persona a cui viene affidato il proprio corpo.

L’infermiere è anche il professionista che spesso deve rendersi conto delle modificazioni fisiologiche del paziente, da valutare poi con il medico.

Pensando ad un paziente domiciliare la situazione non cambia di molto, in quanto l’infermiere è colui che non vivendo nell’unità abitativa riesce a far evadere il paziente dalla routine.

In questo caso l’infermiere deve aiutare a gestire il paziente, senza averne un controllo nelle 24 ore, evitando il più possibile i traumatismi.

Al contrario del medico l’infermiere spesso non è stato scelto dal malato e non sempre i due caratteri si amalgamano.

La quarta colonna che consideriamo è l’ASCOLTO. Ogni paziente sente sempre il bisogno di parlare, di stare in compagnia, e quindi di essere ascoltato.

Ascoltare un paziente in maniera attiva sottolinea come questo si senta compreso non tanto nella sua malattia ma nel suo stato di sofferenza.

Ascoltare il paziente vuol dire anche cogliere aspetti della malattia e del carattere del paziente, che potrebbero risultare utili nel trattamento.

Solo il malato ci può dire le sue paure o farci capire se le informazioni che gli abbiamo fornito sono state comprese e gli sono risultate utili.

Le 4 colonne rimangono quindi nascoste molto spesso a causa di atteggiamenti umani ma in altri casi sappiamo come le colonne vengano messe in evidenza, come in alcune case rustiche, avendo l’umiltà di essere una colonna.

Ovviamente, come abbiamo detto, la stanza deve avere una PORTA. Anche se a noi sembra normale che ci sia, sappiamo come in una stanza si possa entrare attraverso le più svariate aperture, senza il bisogno di una vera e propria porta che chiuda l’ambiente.

La porta serve a far entrare ed uscire le persone dalla stanza, anche se il discorso è più ampio.

I caregiver dovranno riuscire ad entrare nella stanza che il malato si crea per poter interagire con lui; anche gli amici che vorranno interagire con il malato devono oltrepassare la porta ed entrare nella stanza in modo che il paziente non si chiuda in se stesso.

Una cosa che ritengo da non sottovalutare è che le persone quando devono o vogliono interagire con il malato abbiano bisogno di entrare nella sua stanza.

La porta della stanza del malato può essere chiusa o aperta: questo dipende dallo stesso malato e dal suo stato d’animo.

Chiunque voglia entrare dovrà quindi bussare, presentandosi così al paziente.

Dovrà far capire al paziente perché vuole entrare, senza però fargli sentire che questo sia un peso.

Una volta all’interno possiamo interagire con il malato, ma anche con la sua stanza, in modo creativo.

C’è differenza tra un colloquio con il malato senza interscambio di emozioni e sensazioni ma solo con uno sterile scambio di informazioni, ed interazione vera e propria, quando il paziente apre la porta, invitandoti nella sua stanza.

A questo punto le emozioni si fanno forti, in modo da portare modifiche anche alla stanza del malato, costruendo così un rapporto.

La differenza tra le persone che entrano all’interno dalla porta e le due colonne, medico ed infermiere, risiede proprio nel fatto di poter scegliere.

Il medico può essere scelto, ma tra una serie limitata di persone, e deve esserci sempre, non perché altrimenti non c’è la malattia, ma perché altrimenti non può esserci una cura.

L'infermiere ugualmente può essere scelto a domicilio, non sempre; e invece è assegnato in ospedale, senza scelta.

Le altre persone, d’altro canto, è il malato stesso che decide se farle entrare o meno, se condividere con loro qualcosa, e soprattutto che cosa.

Non sempre il solito comportamento porta a farsi accettare da tutti i pazienti.

Le FINESTRE, infine, rappresentano il mondo esterno che oggi, grazie ai moderni mezzi di comunicazione, può essere raggiunto più facilmente.

Anche in questo caso, comunque, la situazione deve essere analizzata in maniera attenta.

Spesso il mondo conosce le malattie solo per nome: se riuscissimo ad andare oltre credo che ci sarebbero meno disagi per i malati.

In primo luogo il comportamento delle persone alla vista del paziente stesso: basti pensare agli sguardi dei passanti alla vista di una persona con Sindrome di Down, che ad oggi sono sempre stupiti.

La divulgazione di una malattia credo che faccia sentire il malato più speranzoso in termini di ricerca sapendo che questa, come molte altre, è considerata dall’opinione pubblica, e non accantonata perché conosciuta e riconosciuta solo da pochi esperti.

Credo inoltre che la consapevolezza della conoscenza della malattia nel mondo indichi al malato che non è il solo a dover sopportare quella condizione di sofferenza.

Il resto del mondo, e quindi i giudizi degli altri, sono importanti per qualsiasi persona sana o malata, ed è per questo che ritengo le finestre molto importante per la stanza del malato, ma anche da non sottovalutare per tutte le altre persone che si trovano attorno a lui.

Gli elementi visti fino a questo punto sono messi in comunicazione tra loro dalle travi che nella “TEORIA DELLA STANZA” sono rappresentate dalla COMUNICAZIONE.

Questa ovviamente funziona sempre in maniera bidirezionale, in modo da avere sempre una risposta, che può essere anche negativa.

La comunicazione è il primo elemento che fornisce dinamicità alla stanza.

Spesso comunicare sembra un cosa banale, obsoleta o marginale, e per questo tenuto in considerazione sempre meno, anche se è una merce di scambio molto importante: questo mezzo deve essere usato bene, considerando anche che vi può essere collegata l’immaginazione.

Riflettendo sulla potenza della comunicazione potremmo fare una prova molto semplice.

Se passiamo un minuto da soli in una stanza sembra lunghissimo; sembra accorciarsi guardando la televisione; ma se intratteniamo una conversazione, senza avere l’ansia di andare via, il tempo vola.

Riferendoci alle colonne vediamo che la comunicazione è il primo passo per insegnare a chi abbiamo davanti cose utili per la sua malattia.

Come abbiamo visto, insegnare è fondamentale, e averne un riscontro è altrettanto importante.

La comunicazione è utile anche per far capire al paziente che è stato ascoltato.

Ascoltando possiamo percepire degli errori sulla conoscenza del paziente e quindi colmare le possibili lacune che si sono create.

Tra le cose che possono sembrare banali c’è la condivisione del percorso terapeutico che deve essere comunicato, nonché la programmazione dell’assistenza, che non può avvenire solo in base alle esigenze delle figure che seguono il malato, prescindendo dal malato stesso.

Il malato tramite la comunicazione può ingrandire la sua stanza parlando anche dei suoi progetti in relazione a quella che è la malattia.

Comunicare serve anche ai caregiver che inizialmente non faranno parte della stanza e dovranno riuscire ad entrare.

Per fare questo dovranno essere informati sui vari stati d’animo del malato, ma dovranno anche sapere che è il paziente a decidere come gestire la propria stanza.

Comunicare è importante anche per far conoscere le malattie al mondo, per condividerne gli sviluppi, le cure e le ricerche che vengono fatte nei vari Paesi.

La comunicazione è il modo più importante per interfacciarsi con le persone, cioè non importa stringere la mano ad una persona se contemporaneamente parlo con un altro: questo semplice esempio ci indica, però, come una comunicazione verbale sia più forte di una gestuale.

Si comunica con il malato per far sì che la sua stanza sia più grande. Inoltre le parole, o le persone, possono dare colore alle pareti, come del resto accade anche nella nostra vita.

Quando parliamo con una persona che non vogliamo incontrare, o che non ci sta simpatica, questa viene rappresentata sempre con il colore nero, piuttosto che una persona alla quale siamo sentimentalmente legati che viene rappresentata con il colore rosso.

La comunicazione però non deve limitarsi alla malattia e deve riuscire a spaziare anche su altri argomenti scelti dal paziente.

Lo spaziare porta il paziente a fare dei viaggi mentali lunghissimi: credo che queste conversazioni lascino anche una “coda”, ovvero momenti in cui il paziente, in solitudine, ripensa alla conversazione ed ai suoi contenuti, in modo da spaziare e da ingrandire la sua stanza, magari abbattendo per qualche istante i suoi limiti.

Con il progredire della malattia far uscire un paziente di casa è generalmente sempre più difficile: la propria camera viene percepita come un limite.

Viceversa, la stanza del malato deve essere vista come un’opportunità che viene data al malato stesso per evadere dalla realtà della sua malattia.

(*) Infermiere e Blogger su http://mestrone.blogspot.it/

E tu cosa ne pensi della Teoria della Stanza? Scrivi a direttore@nurse24.it

Commento (0)

Devi fare il login per lasciare un commento. Non sei iscritto ?