Otto secondi. Quanto sono lunghi otto secondi? È uno scorrere rapido del tempo, un attimo, una brevità che può durare per sempre. Otto secondi possono segnare il confine fra un prima ed un dopo. Fra le ultime parole pronunciate dal sindacalista della CISL, ed ex-partigiano, Franco Castrezzati e quello che poi riuscirà, lui stesso, a percepire. C’è una manifestazione sindacale di CGIL, CISL e UIL, che coincide con una manifestazione antifascista ed uno sciopero in città di quattro ore.

Siamo a Brescia ed è il 28 maggio del 1974

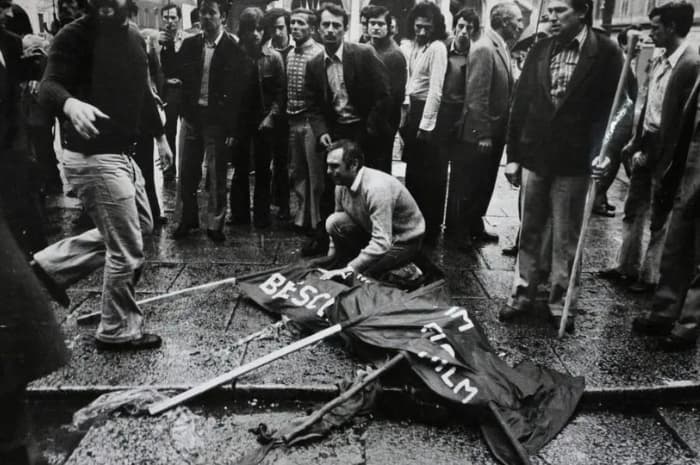

Il 28 maggio del 1974, in piazza della Loggia a Brescia, durante una manifestazione sindacale, scoppiò una bomba.

Da settimane ormai si susseguono in città violenze di ogni tipo operate dallo squadrismo neofascista. La mobilitazione della mattina del 28 maggio vuole essere una risposta ferma e decisa, democratica e a viso scoperto, al clima di violenza che fa riverberare in città la crescente strategia della tensione che già, con la bomba di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969, ha mostrato il suo macabro volto.

La giornata è grigia e piove. Alle 10 iniziano gli interventi dal palco. Apre appunto Franco Castrezzati che nel denunciare il clima terrorista in atto e le complicità di pezzi dello stato chiama in causa il partito neofascista, il Movimento Sociale Italiano, di allora ed il suo segretario Giorgio Almirante. E mentre sta per rifarsi ai tristi fatti della strage di Milano, accade qualcosa di terribile, di orrendo.

Sono le 10:12 e scoppia una bomba, nascosta in un cestino dei rifiuti, posto in un punto del loggiato. Lo spostamento d’aria, il bagliore dell’esplosione, il fumo e le macabre ombre di corpi umani scaraventati in ogni dove bloccano tutto. Franco Castrezzati viene paralizzato per otto lunghi secondi dall’orrore che devasta Piazza della Loggia a Brescia.

Poi troverà la forza di dare indicazioni, di guidare interventi, di non perdersi nella follia del momento, assieme a tutti i presenti che ne saranno in grado. I morti ufficialmente saranno otto ed i feriti centodue, ma di questi alcuni moriranno a seguito delle lesioni riportate, altri vivranno una vita di sofferenze e patimenti, di invalidità. Altri si ammaleranno nel profondo, nel corpo, e nell’anima.

Questo accadeva cinquanta anni fa a Brescia, in Italia. La strage seguiva di poche settimane l’affermazione, al Referendum per l’abrogazione della legge sul divorzio, della vittoria di chi voleva un paese libero e moderno, non più legato alle tradizioni patriarcali del passato.

Nelle piazze del paese i lavoratori e i cittadini chiedevano da sempre salari migliori, una sanità universalistica, lavori degni di questo nome e un’istruzione pubblica per fare uscire il paese dall’ignoranza e dalla miseria, morale e materiale.

Anni duri e difficili dove la strage di Piazza della Loggia, come detto, si colloca all’interno di un disegno fascista di rivolgimento delle istituzioni democratiche, ispirato ai colpi di stato dei militari greci e sudamericani, e al morente regime dittatoriale della Spagna franchista. Sono anni in cui le manifestazioni nelle fabbriche e nelle piazze, nelle scuole e nelle università vengono represse con violenza, e il dissenso e le proteste nel paese tendevano a scomparire nelle cronache dei telegiornali e dei principali media di allora.

La violenza fascista trovava protezione e sostegno da parte di settori cosiddetti deviati dello stato. E non finirà con la strage di Piazza della Loggia, purtroppo. Proseguirà con la strage del treno Italicus nella notte fra il 3 e il 4 agosto dello stesso anno. Ed ancora fino al terrorismo della lotta armata, a molti altri attentati, alla strage di Bologna e alle tante stragi di mafia che seguiranno nei decenni successivi. Ogni tragico evento, chissà, con i suoi otto secondi di orrore sospeso nel vuoto della morte, in bilico fra monito democratico per le generazioni successive, e riscrittura, negazione e revisionismo storico per tutti coloro che, nonostante tutto, non riescono a definirsi antifascisti.

Questo accadeva mezzo secolo fa. Il paese e la coscienza collettiva sono profondamente cambiati, da allora. Anticorpi sociali sembrano essersi formati nel tempo per impedire ritorni di fiamma a idee gerarchiche e schiaviste della società, razziste e discriminatorie dell’umanità, stupide quanto arroganti nella gestione e mantenimento del potere.

Anticorpi sociali che non necessariamente possono bastare di fronte ad un avanzare della bruttezza figlia anche di quella visione orrenda del fare politica a suon di morti. Allora si diceva: Le bombe nelle piazze, le bombe nei vagoni, le mettono i fascisti, le pagano i padroni

. Uno slogan che, con le sue poche lapidarie parole cercava di riassumere la sintesi del tempo dove il cambiamento progressista verso un’Italia giusta e solidale era continuamente ostacolato dai signori della poltrona e del Palazzo. Un mondo che non appartiene all’oggi, ma che nelle guerre e nei femminicidi, nei morti sul lavoro e in quelli conseguenti alle cure mancate per i più bisognosi, rischia di tornare ad essere forte e tragicamente incisivo.

Commento (0)

Devi fare il login per lasciare un commento. Non sei iscritto ?